歯周病の原因を知る!治療法と予防法もわかりやすく解説

2025.09.27

こんにちは。松山市小栗の歯医者「小栗歯科」です。

歯周病は、日本人が歯を失う最大の原因とされる病気であり、成人の約8割がかかっているともいわれる非常に身近な疾患です。

歯ぐきの腫れや出血、口臭などの症状があり、放置すると最終的には歯を支える骨まで破壊されてしまいます。また、歯周病は口腔内だけでなく、糖尿病や心疾患、脳梗塞など全身の健康にも深く関わっていることが近年の研究で明らかになっています。

では、なぜ歯周病になってしまうのでしょうか。多くの方が歯磨き不足と答えるかもしれませんが、実は歯周病には直接的な原因と間接的な原因があり、生活習慣や体質なども大きく影響しています。

今回は、歯周病の原因、放置によるリスク、治療法や予防法までを詳しく解説します。

歯周病とは

歯周病とは、歯を支える歯ぐきや歯槽骨などの組織に炎症が起こり、徐々に破壊されていく病気です。初期段階では歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状しか見られませんが、進行すると歯がぐらついたり、噛みにくさを感じたり、口臭が強くなるといった症状が現れます。

軽度の段階では歯肉炎と呼ばれ、歯ぐきに限局した炎症が特徴です。適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングで改善することができます。

しかし、これを放置すると炎症が歯周組織全体に広がり、歯周炎と呼ばれる状態へと悪化します。歯周炎では歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が徐々に吸収され、最終的には歯が抜け落ちる原因となります。

また、歯周病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行してしまうのが特徴です。そのため、早期に発見して適切な治療を受けることが非常に重要です。

歯周病の原因

ここでは、歯周病の原因について詳しく解説します。

プラーク(歯垢)の蓄積

歯周病の直接的な原因は、歯の表面や歯と歯ぐきの境目に付着するプラークです。プラークには多数の細菌が含まれており、これが毒素を出すことで歯ぐきに炎症が起こります。

喫煙

喫煙は歯周病の最大のリスク因子のひとつです。タバコに含まれる有害物質は歯ぐきの血流を悪化させ、炎症に対する抵抗力を下げます。そのため、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病が進行しやすく、治療効果も出にくいとされているのです。

ストレス

強いストレスは免疫力を低下させ、歯周病菌への抵抗力を弱めます。また、歯ぎしりや食いしばりといった習慣を引き起こし、歯や歯ぐきに過度の負担をかける要因にもなります。

不規則な生活習慣

睡眠不足や偏った食生活は、体全体の免疫力を低下させるだけでなく、歯周組織の回復を妨げます。特にビタミンCやカルシウムなど、歯や歯ぐきの健康に必要な栄養素が不足すると歯周病が進行しやすくなります。

糖尿病との関係

糖尿病は歯周病と深く関係しており、相互に悪影響を及ぼすとされています。血糖コントロールが不十分だと歯周病が悪化しやすく、また歯周病の炎症が血糖値を上げ、糖尿病を悪化させるとされているのです。

遺伝的要因や体質

歯周病は生活習慣だけでなく、遺伝的要因や体質にも左右されます。家族に歯周病の人が多い場合は、歯周病にかかりやすい傾向があるといわれています。

女性ホルモンの影響

思春期や妊娠、更年期といったホルモン変化の時期は歯ぐきが炎症を起こしやすく、歯周病が悪化するリスクが高まります。特に妊娠中は、妊娠性歯肉炎が起こりやすいため注意が必要です。

歯周病を放置するリスク

歯周病の症状があるにも関わらず放置するとお口の中だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。以下に詳しく解説します。

歯を失う原因になる

歯周病は歯を支えている骨を徐々に溶かしていく病気です。放置すると歯がぐらつき、最終的には抜け落ちてしまうことも少なくありません。日本人が歯を失う最大の原因が歯周病であることからも、その危険性がうかがえます。

口臭や見た目の悪化

歯周病菌が産生するガスは強い口臭の原因になります。また、歯ぐきが下がることで歯が長く見えたり、隙間が目立ったりと、見た目にも悪影響を与えます。

全身疾患への影響

歯周病菌や炎症物質が血液を通じて全身に広がることで、糖尿病や心疾患、脳梗塞などのリスクが高まるとされています。妊娠中の場合は早産や低体重児出産のリスクも指摘されており、放置は非常に危険です。

生活の質(QOL)の低下

歯周病を放置すると、噛む力が弱まり、食べたいものが食べられなくなります。それだけでなく、人前で口を開けることに抵抗を感じるようになるなど、日常生活の質が大きく低下する可能性があるのです。

複雑な治療が必要になると費用が増える

初期段階であれば簡単な処置で改善可能ですが、放置して悪化すると外科的治療や高額な自費治療が必要になるケースもあります。早期に治療を受けるかどうかで、費用や治療期間に大きな差が出ます。

歯周病の治療法

では、歯周病はどのように治療するのでしょうか。ここでは、歯周病の治療法について解説します。

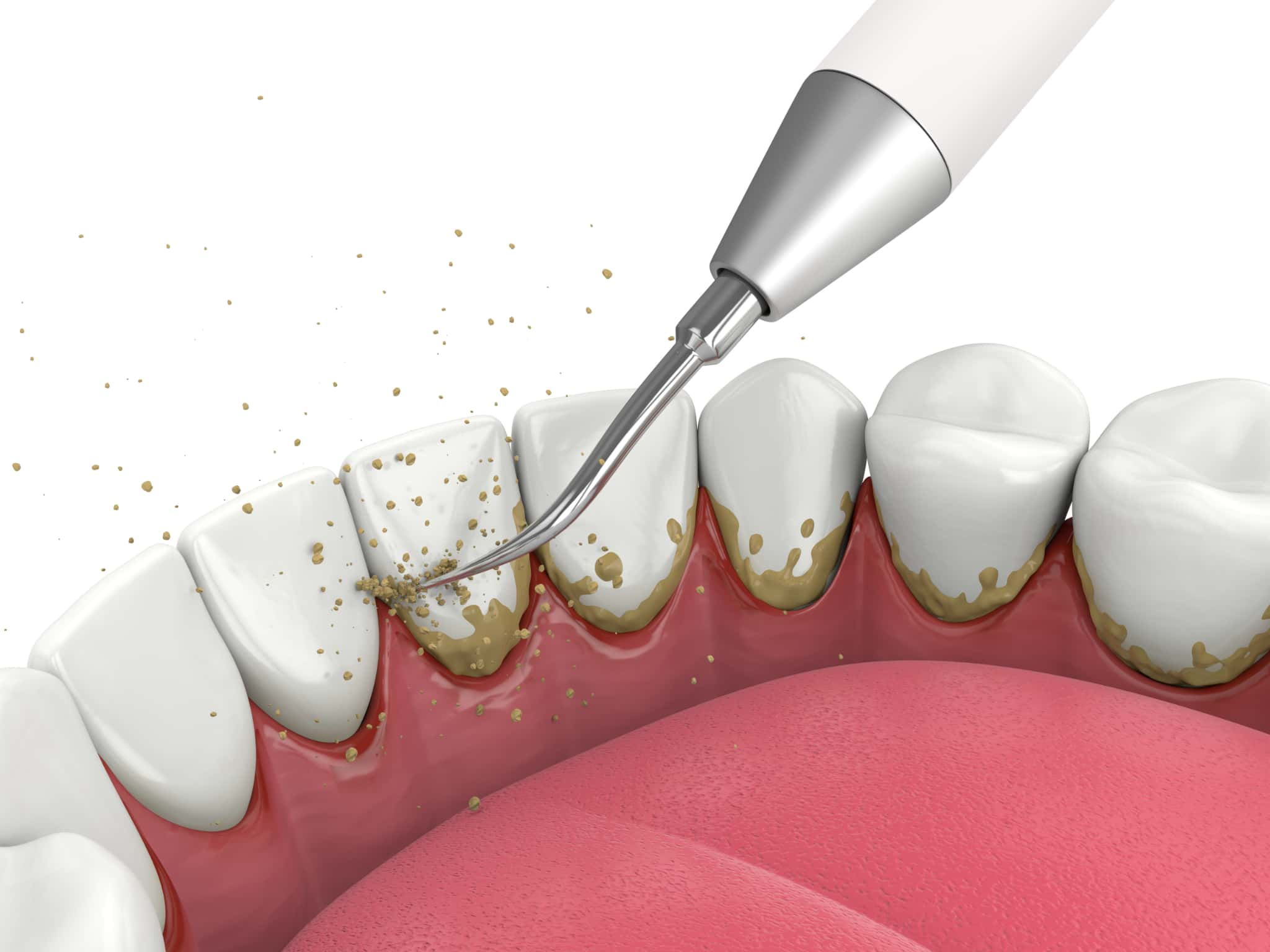

スケーリング(歯石除去)

歯周病の初期段階では、歯科医院で専用の器具を使って歯石やプラークを取り除くスケーリングが行われます。歯石は、プラークが唾液の成分と結合して硬くなったもので、歯ブラシでは落とせないため、定期的に歯科医院で除去してもらう必要があります。

ルートプレーニング

歯周ポケットが深くなっている場合には、歯根の表面に付着した歯石や細菌を取り除くルートプレーニングが必要です。歯根を滑らかに仕上げることで歯ぐきが再び歯に密着しやすくなり、炎症の改善につながります。

歯周外科治療

中等度から重度に進行した歯周病では、歯ぐきを切開して深い部分にある歯石や感染組織を取り除く外科的な治療が行われることがあります。また、歯を支える骨が溶かされている場合には、歯周組織の再生を促す歯周組織再生療法が選択される場合もあります。

歯周病の予防法

歯周病は予防できる病気です。ここでは、歯周病を予防する方法について解説します。

正しいブラッシング習慣

歯周病予防の基本は、毎日の正しいブラッシングです。歯と歯ぐきの境目に歯ブラシを当て、小刻みに動かして磨くことで歯周病の原因となるプラークを効率的に除去できます。デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると、歯と歯の間の汚れも効果的に落とせます。

定期的な歯科検診とプロケア

歯科医院での定期検診とクリーニングは、歯周病予防に欠かせません。自分では落とせない歯石を除去できるだけでなく、歯ぐきの状態をチェックすることで、歯周病の早期発見・早期治療が可能になります。

禁煙

喫煙は歯周病の進行を加速させる大きな要因です。禁煙することで歯ぐきの血流が改善され、治療効果も出やすくなります。歯周病予防のためには禁煙が非常に有効です。

バランスの良い食生活

栄養バランスの取れた食事は、歯ぐきの健康維持に役立ちます。特にビタミンCは歯ぐきの修復に必要であり、カルシウムやタンパク質も歯や骨の強化に欠かせません。

ストレスの管理と生活習慣の改善

過度なストレスは免疫力を低下させ、歯周病を悪化させます。十分な睡眠や適度な運動を取り入れ、規則正しい生活を送ることも予防に効果的です。

まとめ

歯周病は、日本人が歯を失う最大の原因とされる非常に身近な病気です。初期の段階では歯ぐきの腫れや出血といった軽度の症状しかなく、自覚しにくいため放置されやすいのが特徴です。

しかし、直接的な原因であるプラークの蓄積、間接的な原因である喫煙やストレス、糖尿病などが重なることで進行し、最終的には歯を支える骨を失って歯を喪失するリスクを高めます。

そのため、早期発見と早期治療が非常に重要です。歯周病の治療を受け、その後も定期的なメンテナンスとセルフケアを継続することで、口腔内を健康に保つことができます。

また、歯周病は予防が可能な病気です。毎日の正しいブラッシング、定期的な歯科検診、禁煙、バランスの良い食生活などの基本的な取り組みを継続することが最大の予防策となります。

歯周病の症状にお悩みの方は、松山市小栗の歯医者「小栗歯科」にお気軽にご相談ください。

当院は、地域密着型の歯科医院として、松山市の地域虫歯0を目指して患者様に常に向き合った治療を心がけています。予防歯科や矯正治療・小児矯正に力を入れながら、一般歯科やホワイトニング、インプラント治療などにも対応しています。